Wachsmodelle aus dem Haus Ziegler

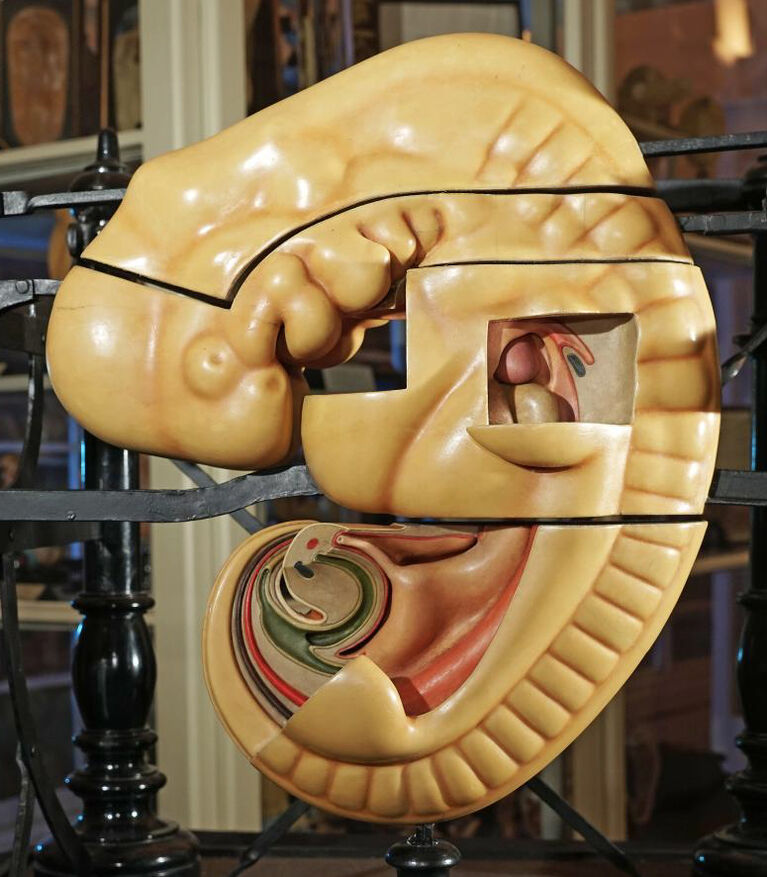

Die Firma Ziegler geht auf den Apotheker und Arzt Adolf Ziegler zurück. Er begann in den 1850er Jahren mit der Anfertigung und dem Verkauf anatomischer Wachsmodelle zur Embryologie. Sein „Atelier für wissenschaftliche Plastik“ richtete er in Freiburg im Breisgau ein. Zieglers hervorragende Modellserien erlangten rasch internationale Bekanntheit. Er wurde zum gefragten Partner führender Embryologen: Mithilfe der stark vergrößerten und idealisierten Modelle konnten sie ihre am Mikroskop entwickelten Theorien bestens veranschaulichen und verbreiten.

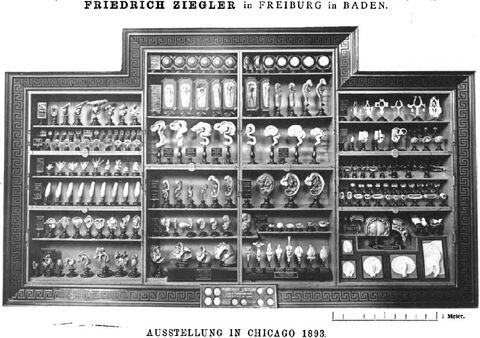

1886 ging die erfolgreiche Firma an den Sohn Friedrich Ziegler über. Er perfektionierte die um 1880 entwickelte Plattentechnik. Dabei wurden die Objekte nicht frei modelliert, sondern aus einzelnen Wachsplatten zusammengesetzt, die nach mikroskopischen Schnittpräparaten hergestellt waren. Für Plattenmodelle von Embryos erhielt das Zieglersche Atelier 1904 einen Großen Preis auf der Weltausstellung in St. Louis. Kurz vor seinem Tod 1936 übergab Friedrich Ziegler sein Atelier an die Firma Marcus Sommer in Sonneberg (SOMSO®). Einige Ziegler-Modelle werden dort bis heute produziert, inzwischen allerdings aus Kunststoff.