Irgendetwas stimmt nicht. Gesundheitliche Beschwerden machen sich deutlich bemerkbar, werden schlimmer – doch der Besuch bei der Ärztin oder dem Arzt bringt keinen Aufschluss. Es geht zum nächsten und nächsten Mediziner, eine Untersuchung nach der anderen folgt, diese und jene Behandlung wird ausprobiert, aber nichts hilft richtig. Die Probleme, die sich niemand recht erklären kann, bleiben und damit auch der enorme Leidensdruck für Patientinnen und Patienten. Sie sind verzweifelt, wollen wissen, was ihnen fehlt und wie es weitergeht. Eine Odyssee, die viele Menschen, die von einer Seltenen Erkrankung betroffen sind, so oder so ähnlich erlebt haben. Endlich eine Erklärung für ihre Beschwerden oder die Hilfe bekommen, die es braucht, erhalten sie häufig erst, wenn sie ein Zentrum für Seltene Erkrankungen (ZSE) aufsuchen. „Bei den Betroffenen vergehen im Schnitt fünf Jahre bis zur richtigen Diagnose“, berichtet Dr. Annekathrin Rödiger, ärztliche Lotsin und Sprecherin des ZSE Jena am UKJ.

Rund 3.500 Menschen mit einer Seltenen Erkrankung werden im Jahr stationär am UKJ behandelt. Zudem wenden sich jährlich etwa 100 Patientinnen und Patienten, aber auch deren Ärztinnen und Ärzte oder Angehörige, ans ZSE Jena, die eine unklare Diagnose haben oder bei denen der Verdacht auf eine Seltene Erkrankung besteht.

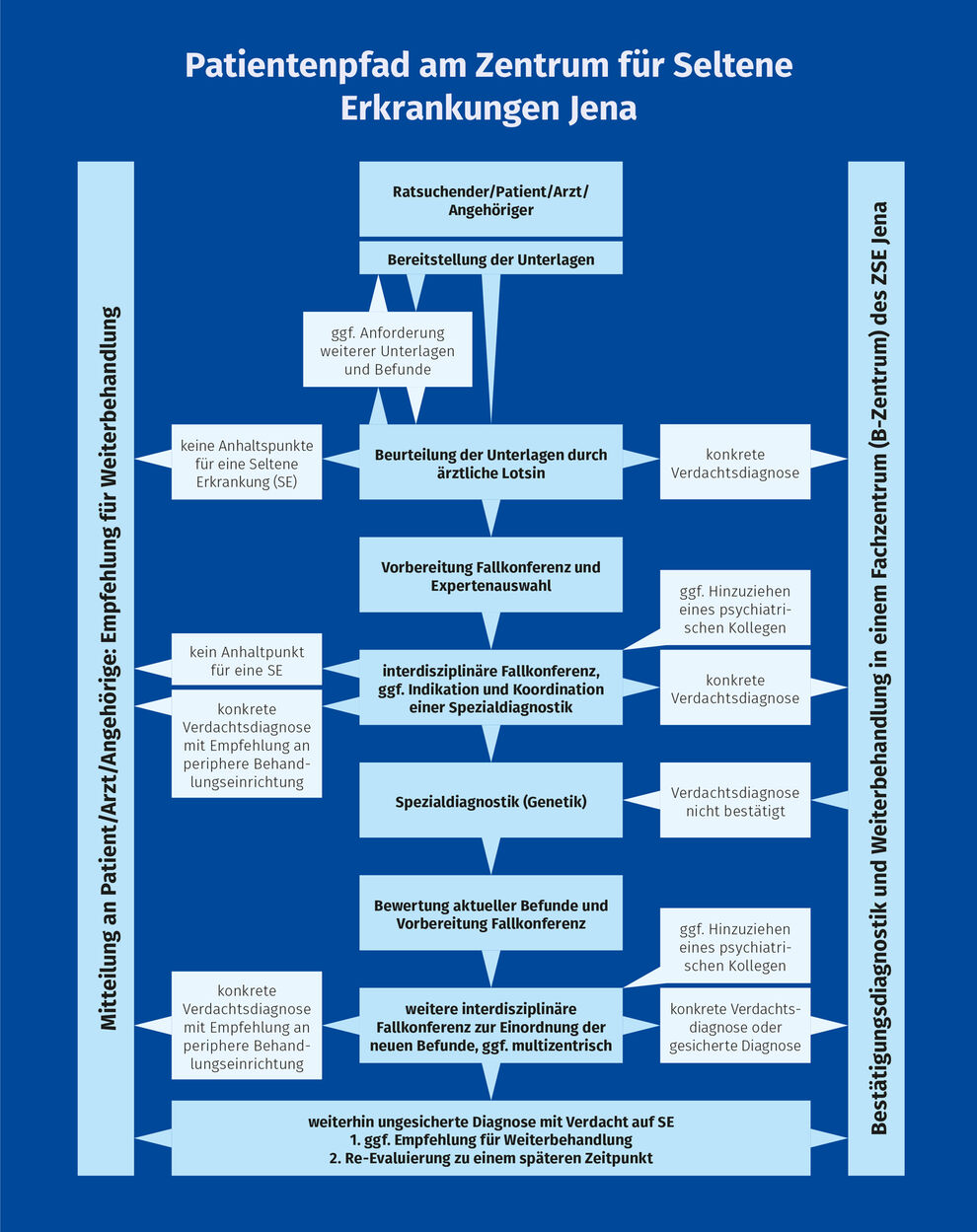

Für Betroffene gibt es zwei verschiedene Wege am ZSE Jena. Liegt bereits eine gesicherte Diagnose für eine Seltene Erkrankung vor, geht es um die Frage der Weiterbehandlung. Die Patientinnen und Patienten werden dann an die verschiedenen Fachzentren vermittelt, bei der Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung unterstützt. Ist die Diagnose unklar, es besteht aber der Verdacht auf eine Seltene Erkrankung, folgt die Vorstellung am ZSE Jena einem bestimmten Pfad, um so möglichst Licht ins Dunkel der Krankengeschichte zu bringen.

Im ersten Schritt reichen die Ratsuchenden einen vom ZSE Jena erstellten Fragebogen sowie aussagekräftige bisherige Befunde ein. „Wir schauen die Akte im Detail an, suchen nach möglichen Zusammenhängen zwischen verschiedenen Symptomen der Erkrankung und beurteilen die bisherige Diagnostik“, so Annekathrin Rödiger. Gibt es keinen Anhaltspunkt für eine Seltene Erkrankung, geht eine Mitteilung an die Patientin oder den Patienten mit einer Empfehlung für eine weitere Behandlung. Besteht eine konkrete Verdachtsdiagnose vermittelt Annekathrin Rödiger die Betroffenen in das entsprechende Fachzentrum des ZSE Jena weiter.

Ist nach dem Sichten der Unterlagen noch unklar, ob es sich um eine Seltene Erkrankung handeln könnte, wird die Patientin oder der Patient in einer interdisziplinären Fallkonferenz besprochen. Regelmäßig kommen die Expertinnen und Experten aus den Fachzentren sowie aus der Humangenetik zu solchen Fallkonferenzen zusammen. Das interdisziplinäre Team bespricht und berät sich dann über die jeweiligen Krankengeschichten. „Manchmal fühlen wir uns dabei wie Detektive, ähnlich wie Dr. House. Das ist unsere tägliche Arbeit“, sagt Annekathrin Rödiger. Kommt das Gremium bei diesem Austausch zu einer konkreten Verdachtsdiagnose, geht es weiter zum entsprechenden Fachzentrum, wo eine Bestätigungsdiagnostik und Weiterbehandlung erfolgt, das kann unter anderem eine genetische Spezialdiagnostik umfassen.

Ist die Spezialdiagnostik abgeschlossen, werden die aktuellen Befunde in einer weiteren interdisziplinären Fallkonferenz eingeordnet und die Patientin oder der Patient mit einer Verdachtsdiagnose oder einer gesicherten Diagnose an ein Fachzentrum des ZSE Jena beziehungsweise an eine andere Einrichtung zur Weiterbehandlung vermittelt. „Weniger als fünf Prozent der Betroffenen gehen nach ihrer Vorstellung im ZSE Jena ohne eine Diagnose nach Hause“, sagt Astrid van der Wall, Geschäftsführerin des ZSE Jena. Doch auch dann besteht für sie noch Hoffnung. „Nach zwölf bis 24 Monaten werden diese Fälle erneut von unseren Expertinnen und Experten angeschaut, denn in diesem Zeitraum kann die Wissenschaft zu neuen Erkenntnissen gekommen sein, wodurch wir vielleicht auch diesen Betroffenen dann helfen können.“