von A - Z

Ä

ÄrztegesundheitÄrzt:innen haben eine hohe berufliche Belastung, sollten sich adäquat um ihre Gesundheit kümmern (Gesundheitsverhalten), können selbst erkranken und haben besondere Bedingungen beim Zugang zum Gesundheitssystem. International wird das Thema seit einigen Jahren untersucht. In Deutschland sind bisher nur wenige Untersuchungen vorhanden. Im Rahmen des Projektes Ärztegesundheit werden verschiedene systematische Untersuchungen durchgeführt. Weiterhin soll die Wahrnehmung des Themas und die Integration in Aus-, Weiter- und Fortbildung gefördert werden.

Das Projekt umfasst mehrere Teilprojekte, die sich mit der Gesundheit von Ärzt:innen befassen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Hausärzt:innen.

Teilprojekte

- Analyse von KBV-Routinedaten zur Leistungsinanspruchnahme des Gesundheitswesens von gesetzlich krankenversicherten Ärzt:innen

- Qualitative Explorationsstudie zu internationalen Leitlinien und Empfehlungen (Promotionsarbeit)

- Quantitative Befragung Thüringer und Sächsischer Hausärzt:innen (abgeschlossen)

- Quantitative Befragung von Internist:innen und Psychiater:innen (abgeschlossen)

- Qualitative Studie zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens durch Hausärzt:innen (Promotionsarbeit, abgeschlossen)

Projektteam

- Dr. med. Sven Schulz

- Dr. rer. pol. Antje Freytag

- Dr. med. Florian Wolf

- Dr. phil. Franziska Meißner

- Friederike Hecker (Doktorandin)

- Ketura Herklotz (Doktorandin)

Kooperationspartner

Publikationen

Eigene Artikel

- Schulz S, Meissner F, Wolf F, Freytag A. Health care utilization and self-treatment by primary care physicians and specialist physicians—an analysis based on billing data from the Thuringian Association of Statutory Health Insurance Physician. Dtsch Arztebl Int 2023; 120: 688–9.

- Schulz S, Meissner F, Wolf F, Freytag, A. The Utilization of Medical Services by Doctors in Outpatient Practice: A Case–Control Study Based On Billing Data From the Thuringian Association of Statutory Health Insurance Physicians. Dtsch Arztebl Int 2023, 120(29-30), 505.

-

Schulz S, Hecker F, Sauerbrey U, Wolf F. Illness behaviour and influencing aspects of general practitioners in Germany and their use of the health care system: a qualitat ve study. BMJ Open. 2022; 12:e051404. doi:10.1136/bmjopen-2021-051404

- Schulz S, Einsle F, Schneider N, Wensing M, Gensichen J. Illness behaviour of general practitioners—a cross-sectional survey. Occup Med. 2017;67(1):33-7. [Link]

- Schulz S, Hecker F, Einsle F, Gensichen J. Ärztegesundheit: Gehen wir Ärzte gut mit unserer eigenen Gesundheit um? Allgemeinarzt. 2015.

- Schulz S, Großmann M, Stengler K, Einsle F, Rochfort A, Gensichen J. Ärztegesundheit - eine Einführung anhand eines narrativen Reviews. Z Allg Med. 2014;90(6):261-5. [PDF]

Kongresse/Vorträge

- Schulz S, Meißner F, Wolf F, Freytag A. Ärzte als Patienten: Die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens durch Ärzte. 55. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 16.09.-18.09.2021; Lübeck.

- Schulz S. "Eine qualitative Analyse internationaler Leitlinien und Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte zum Umgang mit eigener Gesundheit" (Vortrag – online) 56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention; 22. – 24.09.2021; Leipzig.

- Herklotz K. "Eine qualitative Analyse internationaler Leitlinien und Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte zum Umgang mit eigener Gesundheit" (Videovortrag) Virtual European Conference of Family Doctors & DEGAM Annual Congress 2020.

- Schulz S., Sauerbrey U, Hecker F. "How do general practitioners act when they are ill? A qualitative study to their health care utilization" (Poster) ACPH-Conference; 19. – 21.09.2019; Charlotte, USA.

- Schulz S., Sauerbrey U, Hecker F. "Health care utilisation of general practitioners – a qualitative study" (Vortrag) EAPH-Conference; 20./21.05.2019; Oslo, Norwegen.

- Schulz S. "Sind Ärztinnen und Ärzte anders krank?" (Vortrag) Symposium: «Gesunde Ärzte: vom Studium bis zur Pensionierung»; 22.11.2018; Bern, Schweiz.

- Hecker F, Sauerbrey U, Schulz S. "Inanspruchnahme (haus-)ärztlicher Betreuung durch Hausärzte im eigenen Krankheitsfall - Eine qualitative Studie" (Vortrag). 52. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 13.-15.09.2018; Innsbruck, Österreich.

-

Schulz S. "Das Krankheitsverhalten von Medizinstudierenden bei akuten Erkrankungen unterschiedlichen Schweregrades" (Vortrag). 51 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 20.09.-23.09.2017; Düsseldorf.

- Schulz S, Einsle F, Schneider N, Hänsch S, Bungenberg G, Gensichen J. "Das Verhalten von niedergelassenen Ärzten im eigenen Krankheitsfall" (Poster). 50 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 30.09.-02.10.2016; Frankfurt am Main. [PDF]

- Schulz S, Einsle F, Schneider N, Gensichen J. "Illness behavior of German General Practitioners - a survey" (Poster). European Association for Physician Health Conference; 20.-21.04.2015; Barcelona, Spanien. [PDF]

- Schulz S, Einsle F, Schneider N, Gensichen J. "Das Verhalten von Hausärzten im eigenen Krankheitsfall - Einfluss der internalen Kontrollüberzeugung" (Poster). 49 Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 17.-19.09.2015; Bozen / Südtirol, Italien. [PDF]

A

AVENIRAVENIR – Verbesserung der Versorgung von Sepsispatienten: Analyse von Versorgungspfaden, -erfahrungen und -bedarfen von Patient:innen mit und nach Sepsiserkrankung

Studienziel

Als Haupttodesursache von Infektionserkrankungen ist Sepsis mit etwa 20% aller weltweiten Todesfälle assoziiert. Da eine Sepsis bei jeder Grunderkrankung auftreten kann und oft unspezifische Erstsymptome aufweist, ist ihre notfallmäßige Behandlung eine interdisziplinäre und sektorenübergreifende Herausforderung. Jede Verzögerung von stationärer Einweisung, adäquater Diagnostik und leitliniengerechter Akuttherapie ist mit einer Erhöhung der Krankenhaussterblichkeit verbunden, die in Deutschland über dem Niveau anderer Industrienationen liegt. Jede:r dritte Sepsisüberlebende:r leidet unter neuen kognitiven, psychischen oder physischen Folgeerkrankungen, für die es bisher an spezifischen Behandlungs- und Nachsorgekonzepten fehlt.

Ziel des Projekts AVENIR ist die Verbesserung der Sepsisversorgung durch ein verbessertes Verständnis der Patient:innenpfade und subjektiver Versorgungserfahrungen und -bedarfe entlang des gesamten Versorgungspfades bei bzw. nach Sepsis. Darauf basierend sollen unter enger Patient:innenbeteiligung konkrete Empfehlungen zur Versorgungsorganisation erstellt und Patient:inneninformationsmaterialien entwickelt werden.

Teilprojekte des Instituts für Allgemeinmedizin

Teilprojekt A: Routinedatenanalyse

Für die retrospektive Kohortenstudie werden deutschlandweite Daten von Versicherten der AOK (bereitgestellt über das Wissenschaftliche Instituts der AOK, WIdO, als sogenannte WIdO-Daten), die in den Jahren 2016-2020 mit einer Sepsis stationär behandelt wurden, herangezogen. Die Daten der selektierten Studienpopulation stehen für eine einjährige Vor- und eine zweijährige Nachbeobachtung zur Verfügung.

In unserem Teilprojekt analysieren wir im Detail (1) den Weg in die stationäre Versorgung bei Patient:innen mit ambulant-erworbener Sepsis und (2) die Versorgung der Sepsisüberlebenden nach Entlassung aus dem Krankenhaus. Dabei werden jeweils definierte Versorgungsindikatoren sowie die Kosten der Versorgung in festgelegten Zeiträumen erfasst.

Teilprojekt C: Versorgerperspektive - Qualitative Erhebung

Für die Erfassung der Versorgungspfade und -erfahrungen aus Versorgerperspektive wird eine qualitative Erhebung mittels leitfadengestützter Experteninterviews und interdisziplinären sowie interprofessionellen Fokusgruppen durchgeführt. Hierfür ist angedacht, in der Versorgung tätige Fachkräfte wie Rettungsmitarbeiter:innen, Pflegekräfte, Therapeut:innen und Ärzt:innen, die in die präklinische, stationäre und poststationäre Behandlung von Sepsispatient:innen involviert sind, zu befragen. Die zu klärenden Fragestellungen dieses Teilprojektes lauten: (1) Welche Herausforderungen, Best-Practice Beispiele und Defizite gibt es in der Akut- und Langzeitversorgung nach Sepsis, insbesondere bei Übergängen zwischen den Sektoren? (2) Welche Faktoren spielen bei Erkennung/adäquater Versorgung von Sepsis eine Rolle? Was trägt zu frühzeitiger, was zu verspäteter Erkennung bei? (3) Inwiefern können aus den Ergebnissen konkrete Optimierungsvorschläge für die Versorgung mit und nach Sepsis abgeleitet werden?

Projektteam

- PD Dr. rer. pol./habil. med. A. Freytag

- Dr. rer. nat. B. Ditscheid

- M.Sc. Lea Draeger

- M.Sc. Josephine Storch

- Prof. Dr. med. J. Bleidorn

Kooperationspartner

- Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene (IIMK), Universitätsklinikum Jena: Dr. C. Fleischmann-Struzek (Projektleitung, Konsortialführung)

- Universitätsklinikum Jena, Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Dokumentation (IMSID): Prof. Dr. P. Schlattmann

- Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Universität Magdeburg: apl. Prof. Dr. E. Swart

- Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO), Berlin: Christian Günster

- Sepsis Stiftung, Berlin: Prof. Dr. Konrad Reinhart

Ergebnisse

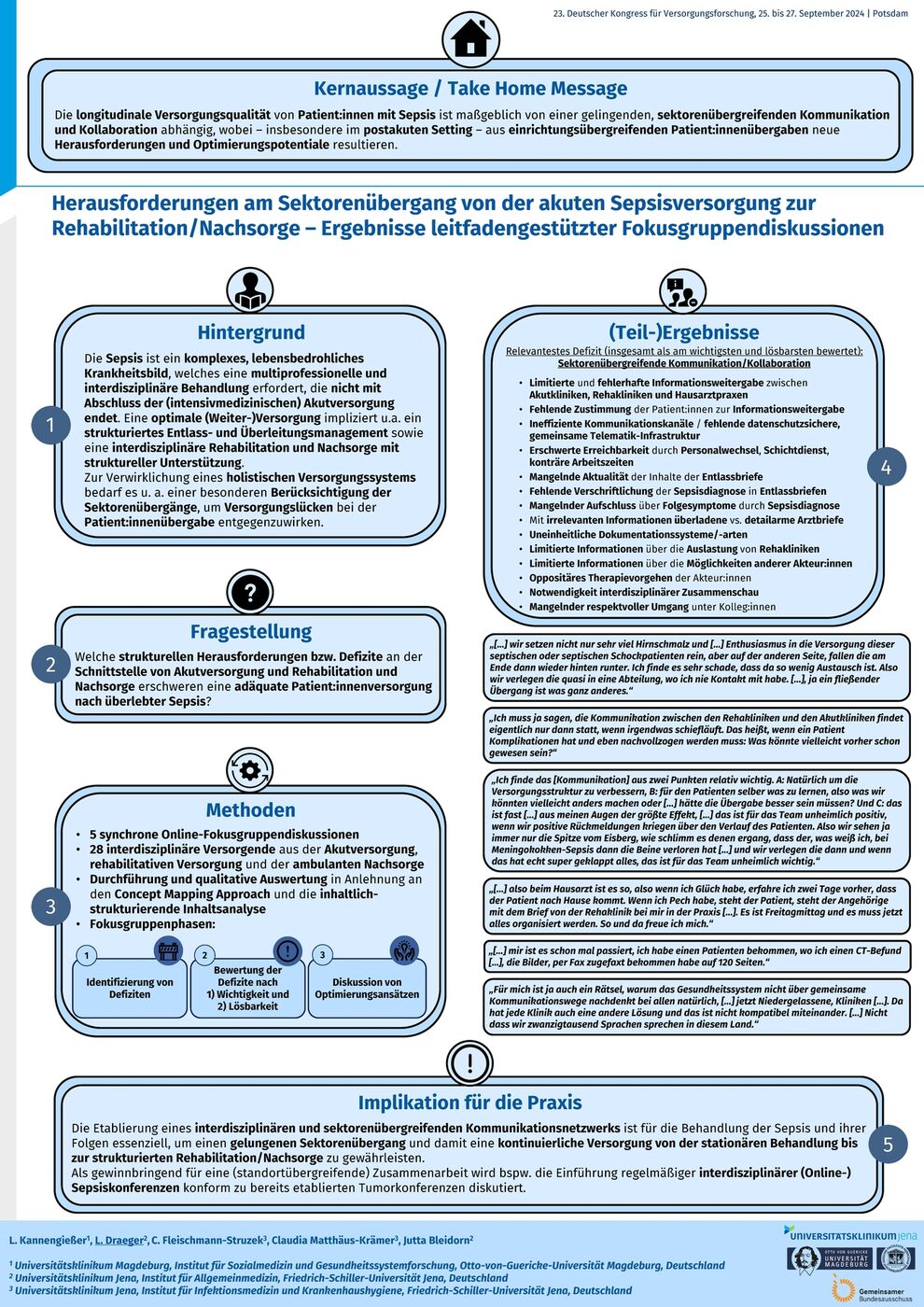

Herausforderungen am Sektorenübergang von der akuten Sepsisversorgung zur Rehabilitation/Nachsorge –

Ergebnisse leitfadengestützter Fokusgruppendiskussionen

(DKVF 2024)

Vom 25. bis zum 27. September 2024 fand der 23. Deutsche Kongress für Versorgungsforschung in den Räumlichkeiten des Potsdamer Universitätscampus Griebnitzsee unter dem Motto Implementierungswissen schafft innovative Versorgung statt.

Unter der Rubrik „Ergebnisse aus der Analyse der Gesundheitsversorgung“ stellte unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin Lea Draeger stellvertretend für das qualitative AVENIR-Projektteam erste Ergebnisse einer Online-Fokusgruppenstudie in einem Kurzvortrag und Posterbeitrag vor.

Gemeinsam mit ihrer Projektkollegin und Co-Moderatorin Lena Kannengießer (Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Universitätsklinikum Magdeburg) widmete sie sich in dem interdisziplinären und intersektoralen Fokusgruppenformat der folgenden Fragestellung: Welche strukturellen Defizite an der Schnittstelle von Akutversorgung und Rehabilitation/Nachsorge erschweren eine adäquate Patient:innen(weiter)versorgung nach überlebter Sepsis?

An der besagten Studie nahmen Neuropsycholog:innen und Ärzt:innen bspw. aus den Fachbereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Innere Medizin, Neurologie, rehabilitative Medizin und Allgemeinmedizin teil. Bisher existiert nur wenig Literatur zu der Versorgung von Sepsisüberlebenden im Vergleich zu der Versorgung von akut septischen Patient:innen.

Eines der zahlreichen Ergebnisse ist, dass über alle Fokusgruppen hinweg die interdisziplinäre und intersektorale Kommunikation bzw. Kollaboration der Behandler:innen (Akutversorgende sowie Versorgende der Rehabilitation und der ambulanten Nachsorge) als elementares Defizit der Versorgung von Sepsisüberlebenden hervorgehoben wurde. Vornehmlich äußert sich dieses Defizit laut Angaben der befragten Expert:innen in limitierten und/oder fehlerhaften (sozial)medizinischen Informationsweitergaben und limitiertem Austausch bzw. Feedback unter den Behandler:innen.

Ursächlich seien u.a. fehlende datenschutzsichere gemeinsame Telematik-Infrastrukturen und dementsprechend die Nutzung ineffizienter Kommunikationskanäle (wie z.B. die Verwendung von Faxgeräten).

Die Etablierung eines interdisziplinären und sektorenübergreifenden Kommunikationsnetzwerkes wird daher für die Behandlung der Sepsisfolgen als essenziell beschrieben, um einen gelungenen Sektorenübergang und damit eine kontinuierliche Versorgung von der stationären Behandlung hin zur strukturierten Rehabilitation/Nachsorge zu gewährleisten.

Als gewinnbringend für eine (standortübergreifende) Zusammenarbeit wird bspw. die Einführung regelmäßiger interdisziplinärer (Online-)Sepsiskonferenzen konform zu bereits etablierten Tumorkonferenzen diskutiert. Als vielversprechend für die Verbesserung der beschriebenen Defizite wird ebenfalls die Einführung der elektronischen Patient:innenakte eingeschätzt.

Eine detaillierte und umfassende Ergebnisdarstellung wird sich in einer zukünftigen Publikation nachlesen lassen.

D

DIAMANT-SDDIAMANT-SD:

SchilddrüsenDIagnostik in der AMbulANTen Versorgung

Studienziel

In der DEGAM-Leitlinie „Erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis“ [1] sind Empfehlungen integriert, die ausdrücklich zu einer Vermeidung von Überdiagnostik aufrufen: Im Fall eines erhöhten TSH-Wertes soll keine fT3-Messung erfolgen, auch eine sonografische Untersuchung der Schilddrüse ist nicht indiziert. Dieses Wissen ist jedoch noch nicht in der Praxis angekommen: Etwa ein Drittel der Labortests zur Verlaufskontrolle bei Schilddrüsenerkrankungen wird nicht leitliniengerecht durchgeführt und zu früh eingesetzte Ultraschalluntersuchungen führen zu unnötigen Folgeuntersuchungen und Therapien [2,3].

Ziel des Projekts DIAMANT-SD ist die Entwicklung und Machbarkeitsprüfung einer Intervention mit Entscheidungshilfen zu schilddrüsenspezifischen Labortests und Sonografien. Die sogenannte Diagnostik-Box soll Ärzt:innen und Patient:innen Tools an die Hand geben, um Notwendigkeit und Risiken diagnostischer Tests mit größerer Sicherheit beurteilen zu können. Die Diagnostik-Box soll dazu beitragen, die Durchführung nicht notwendiger Diagnostik zu reduzieren. Dazu wird wie folgt vorgegangen:

- Entwicklung einer Diagnostik-Box: Unter Einbindung von Haus- und spezialisierten Fachärzt:innen sowie Patient:innen und Bürger:innen wird eine Diagnostik-Box entwickelt. Die Diagnostik-Box enthält: (1) Schulung zur Schilddrüsendiagnostik, Überdiagnostik und Risikokommunikation, (2) Informationsmaterialien für Patient:innen zu schilddrüsenbezogenen Labortests und Sonografie, (3) arriba Tool zur Risikoeinschätzung und -kommunikation der Schilddrüsen-Sonografie und (4) peer comparison Feedback zu Labortests und Sonografie.

- Machbarkeitsstudie: Die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Versorgung werden in einer Cluster-randomisierte Studie abgeschätzt, um den Erfolg der Intervention zu messen. Eingeschlossen werden Praxen die maßgeblich an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen. Die Überprüfung der Machbarkeit (Rekrutierung, Randomisierung, Intervention, follow-up assessments) dient der Vorbereitung auf eine sich gegebenenfalls anschließende Interventionsstudie.

- Langfristige Implementierungsstrategien: Strategien zur nachhaltigen Integration der Maßnahmen in die medizinische Praxis werden entwickelt.

Teilprojekte des Instituts für Allgemeinmedizin

Machbarkeitsstudie

- Pilotierung einer Cluster-randomisierten Studie auf Ebene der Arztpraxen

Evaluation

- Explorative Analyse der Wirksamkeit anhand der Pilotstudie

- Kann die Diagnostik-Box eine Reduktion der Inanspruchnahme diagnostischer Tests bewirken?

- Wie kann dies reliabel gemessen werden?

- Pilotierung der Gesundheitsökonomischen Evaluation

Erarbeitung von Strategien zur Implementierung

- Darstellung der Versorgungsituation von Patient:innen mit Schilddrüsenerkrankungen anhand von GKV Routinedaten

- Darstellung von Versorgungspfaden mittels Sequenzanalyse

- Analyse von Patientengruppen mit ähnlichen Versorgungsbedarfen und –mustern mittels Sequenzanalyse

- Modellierung und Analyse zur Übertragbarkeit der Diagnostik-Box in die Regelversorgung

Projektteam

Kooperationspartner

-

Allgemeinmedizinisches Institut, Uniklinikum Erlangen: Dr. phil. Susann Hueber, Dr. med. Lisette Warkentin und Prof. Dr. Thomas Kühlein (Konsortialführung)

-

Medizinische Fakultät C. G. Carus, Bereich Allgemeinmedizin, Technische Universität Dresden: Dr. Dipl.-Soz. Karen Voigt MPH, Dr. Jeannine Schübel

-

GWQ ServicePlus AG, Düsseldorf

-

Kassenärztliche Vereinigung Thüringens (KVT), Erfurt

Literatur

[1] Schübel J, Voigt K, Uebel T. Erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis: S2k-Leitlinie: Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V; 2023. https://www.degam.de/leitlinie-s2k-053-046.

[2] Hueber S, Biermann V, Tomandl J, Warkentin L, Schedlbauer A, Tauchmann H, Klemperer D, Lehmann M, Donnachie E, Kühlein T. Consequences of early thyroid ultrasound on subsequent tests, morbidity and costs: an explorative analysis of routine health data from German ambulatory care. BMJ Open. 2023;13(3):e059016. DOI:10.1136/bmjopen-2021-059016

[3] Hildebrandt M, Pioch C, Dammertz L, Ihle P, Nothacker M, Schneider U, Swart E, Busse R, Vogt V. Quantifying Low-Value Care in Germany: An Observational Study Using Statutory Health Insurance Data From 2018 to 2021. Value in Health. 2024. https://doi.org/10.1016/j.jval.2024.10.3852 .

DISTANCE – Digital Smart Hub for Advanced Connected Care

Förderzeitraum 07/2021 – 06/2025

Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF] im Rahmen der Medizininformatik-Initiative des SMITH Konsortiums

Projektwebsite: https://www.smith.care/de/forschung/forschung-in-smith/

Viele Patient:innen leiden nach einer längeren intensivmedizinischen Behandlung unter psychischen und physischen Beschwerden, die als Post Intensive Care Syndrome (PICS) bezeichnet werden.

Unter der Leitung der Uniklinik RWTH Aachen (Prof. Dr. Gernot Marx) wird in enger Kooperation mit regionalen Versorgungseinrichtungen und weiteren Partnern aus Wissenschaft und Forschung die PICOS-App [Post Intensive Care Outcome Surveillance] entwickelt. Mithilfe dieser App werden längsschnittlich Daten zum psychischen und physischen Befinden der Betroffenen erfasst. Der Datenaustausch soll dabei zwischen Kliniken und ambulanten Versorger:innen erfolgen, insgesamt soll eine digitale sektorenübergreifende Infrastruktur aufgebaut werden. Mittels Künstlicher Intelligenz (KI) sollen dabei Prädiktoren für Zustandsverschlechterungen und negative Effekte von Behandlungen identifiziert werden.

Die Projektziele umfassen: 1) Verbesserung der ambulanten Nachsorge von ehemaligen Intensivpatient:innen 2) Verbeugung und frühzeitige Behandlung des PICS 3) Steigerung der Versorgungsqualität durch einen sektorenübergreifenden Datenaustausch.

Teilprojekt des Instituts für Allgemeinmedizin

Das Institut für Allgemeinmedizin Jena ist im Arbeitspaket 5 involviert. Dabei werden Bedarfe, Barrieren und Potentiale in der Nutzung von Telemedizin und Gesundheitsapps im ambulanten Setting identifiziert. Nach der Implementierung der PICOS-App werden Erfahrungen der beteiligten Hausärzt:innen zur Machbarkeit und Akzeptanz erhoben und die Ergebnisse genutzt, um eine Handreichung zu Bedürfnissen und Prozessen digitaler Daten in der Primärversorgung zu entwickeln.

Projektteam

- Hariet Kirschner, M.A. Soziologie

- Juliane Poeck, M.Sc. Psychologie

- Dr. med. Benjamin Horvath

- Prof. Dr. med. Jutta Bleidorn

DIVA - Digitale Vernetzung in der konservativen Augenheilkunde

Studienziel

In Thüringen erhalten bis zu 54 Prozent der gesetzlich Versicherten mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 nicht die empfohlenen augenärztlichen Screening-Untersuchungen zur Früherkennung diabetischer Netzhauterkrankungen. Besonders in strukturschwachen Regionen besteht ein Versorgungsengpass, wodurch Betroffene einem erhöhten Risiko für unerkannte und fortschreitende Netzhautschäden ausgesetzt sind.

Das primäre Ziel des Projekts DIVA ist es, mithilfe einer neuen Versorgungsform (NVF) die Screening-Rate für diabetische Netzhauterkrankungen in unterversorgten Regionen Thüringens zu erhöhen. Durch die telemedizinische Untersuchung des Augenhintergrunds sollen Netzhautveränderungen frühzeitig erkannt, schwere Krankheitsverläufe verhindert und augenärztliche Ressourcen effizienter genutzt werden.

Das Projekt wird über dreieinhalb Jahre mit rund 6,2 Millionen Euro gefördert und startet im Sommer 2025. Bei erfolgreicher Umsetzung könnte die telemedizinisch unterstützte Netzhautuntersuchung langfristig in die Regelversorgung übernommen und als Modell für weitere telemedizinische Anwendungen etabliert werden.

Teilprojekte des Instituts für Allgemeinmedizin

Die Einführung der NVF wird im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitstudie durch die Arbeitsgruppe Quantitative Versorgungsforschung des Instituts für Allgemeinmedizin evaluiert. Die Evaluation umfasst folgende Schwerpunkte:

- Screening-Raten: Führt die Einführung der NVF zu einer höheren Rate an Screening-Untersuchungen des Augenhintergrunds bei gesetzlich Versicherten mit Diabetes mellitus in unterversorgten Regionen Thüringens?

- Auswirkungen auf augenärztliche Kapazitäten: Entlastet die NVF die augenärztlichen Praxen und schafft sie Kapazitäten für andere notwendige Behandlungen?

- Umsetzung in der Praxis: Wie gut lässt sich die NVF in bestehende Versorgungsstrukturen integrieren?

- Zufriedenheit der Beteiligten: Wie bewerten Patientinnen, Patienten sowie medizinisches Fachpersonal die neue Versorgungsform?

- Kosten-Effektivität: Ist die NVF im Vergleich zur konventionellen augenärztlichen Versorgung wirtschaftlich tragfähig?

Projektteam

Konsortialführer

- Kassenärztliche Vereinigung Thüringen

Kooperationspartner

- Universitätsklinikum Jena, Institut für Allgemeinmedizin

- BARMER

- DAK-Gesundheit

- Techniker Krankenkasse

Kooperierende Krankenkassen

- AOK PLUS

- KKH

- BKK Landesverband Mitte

H

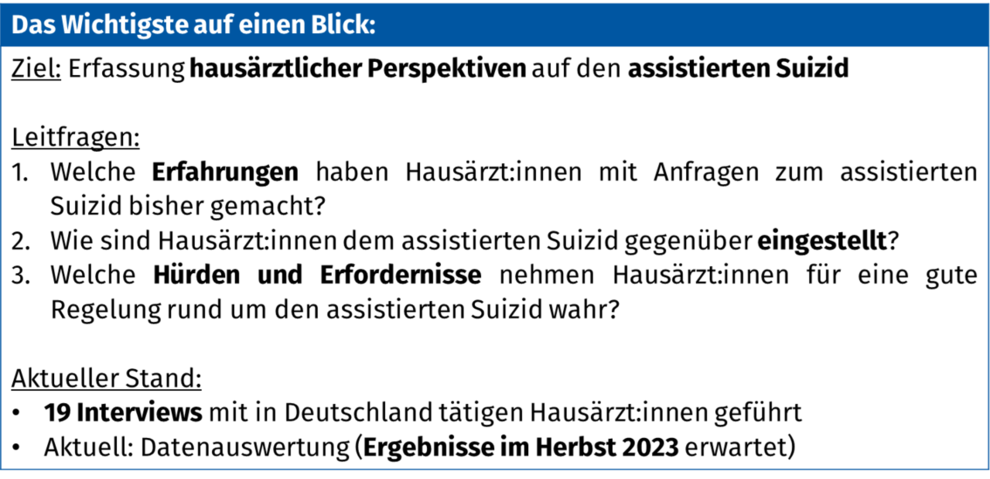

HAPASSHAPASS - Hausärztliche Perspektiven auf den assistierten Suizid

Hausärzt:innen sind in vielen medizinischen und psychosozialen Fragen erste Ansprechpartner:innen und oftmals langjährige Begleiter:innen ihrer Patient:innen. In dieser Rolle können sie auch mit Sterbewünschen konfrontiert werden. Seitdem das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 das bis dahin geltende Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid für verfassungswidrig erklärt und der Bundesärztetag im Mai 2021 die Berufsordnung dahingehend angepasst hat, ist in Deutschland die ärztliche Beihilfe zum Suizid rechtlich möglich.

Die Erfahrungen, Einstellungen und Erfordernisse in Deutschland praktizierender Hausärztinnen und Hausärzte bezüglich des assistierten Suizids sind aktuell nicht hinreichend untersucht. Diese Fragen werden im Rahmen der HAPASS-Studie mithilfe leitfadengestützter Interviews exploriert und anschließend qualitativ ausgewertet. Perspektivisch können die Kernergebnisse in einer Fragebogenstudie quantifiziert werden.

Ziel der Studie ist es zu erfassen,

- wie häufig und aus welchen Gründen Anfragen zum assistierten Suizid an Hausärzt:innen herangetragen werden,

- wie aktuell mit diesen Anfragen umgegangen wird,

- wie die Bereitschaft zur Suizidassistenz unter Hausärzt:innen ausgeprägt ist,

- inwiefern eine Beteiligung von Hausärzt:innen am assistierten Suizid in Deutschland möglich, nötig oder sogar unumgänglich ist,

- welche Hürden und Unterstützungsbedarfe dabei erlebt oder antizipiert werden und

- welche Lösungsansätze dafür gesehen werden.

Die Erkenntnisse der Studie können zur Entwicklung praxisorientierter Empfehlungen und unterstützender Strukturen beitragen.

Die Studie wird aus Eigenmitteln des Instituts für Allgemeinmedizin Jena finanziert.

Projektleitung: Dr. med. Luise Farr

Publikationen

Artikel

- Blumenthal S, Kahle C, Wagner L. Hilfe zur Selbsttötung – (k)ein Thema für Allgemeinärzte? Der Allgemeinarzt. 2022; 17: 32-35 PDF Link

- Blumenthal S, Kahle C, Wagner L, Karl I. Positionen der DEGAM zur hausärztlichen Rolle beim assistierten Suizid. Positionspapier der DEGAM. 08/2022 PDF Link

Kongresse

-

Karl I, Blumenthal S, Kahle C, Wagner L, Lunden L, Fuchs S. „Können Sie mir nicht helfen – ich mag einfach nicht mehr“ – Ärztliche Suizidassistenz (k)ein Thema für Hausärzt:innen? (Workshop). 57. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 28.09.-30.09.2023; Berlin. Link

-

Wagner L, Poeck J, Bleidorn J. Assistierter Suizid – Erfahrungen und Erfordernisse aus hausärztlichen Perspektiven: Eine qualitative Studie (Vortrag). 57. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin; 28.09.-30.09.2023; Berlin. Link

- Wagner L, Schulz S, Bleidorn J. Der assistierte Suizid aus hausärztlichen Perspektiven: Erfahrungen, Einstellungen und Erfordernisse (One Slide Five Minutes). 56. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin; 15.09.-17.09.2022; Greifswald. Link

Podcast

- Aßfalg A, Farr L, Karl I. Fragen nach assistiertem Suizid in der Hausarztpraxis begegnen. ZFA-TALKS Springer Medizin Podcast. 10.10.2023 [online-Podcast] Link

L

LehrprojekteAmbulante Lehre im Medizinstudium – Erwartungen, Erfahrungen und Perspektiven aus Sicht der Studierenden

Ambulante Lehre im Medizinstudium – Erwartungen, Erfahrungen und Perspektiven aus Sicht der Studierenden

Das Medizinstudium ist in seinem aktuellen Aufbau stark klinisch-stationär geprägt – sowohl im Lehrinhalt als auch im Lehrsetting. Ambulante Lehrformate sind bislang nur in begrenztem Umfang obligatorisch im Studium verankert. Dies steht im Kontrast zur Versorgungsrealität, die zunehmend durch einen Shift in den ambulanten Sektor gekennzeichnet ist. Aussagekräftige Daten dazu, wie Studierende am UKJ die Lehre hinsichtlich ambulanter Themen wahrnehmen und bewerten, fehlen bislang.

Im Sommersemester 2025 wird daher eine Befragung unter Medizinstudierenden der Semester zwei und vier sowie acht und zehn an der Universität Jena durchgeführt.

Die Ergebnisse liefern eine studentische Perspektive auf die Frage, ob das Medizinstudium an den ambulanten Versorgungswandel angepasst ist – und wo ggf. Reformbedarf besteht.

Ergebnisse werden für Ende September 2025 erwartet.

Befragung Studierender am UKJ zum ambulanten PJ - Wahlquartal

Befragung Studierender am UKJ zum ambulanten PJ - Wahlquartal

Finanzierung: Eigenmittel

Um dem hohen Anteil des ambulanten Sektors in der Patient:innenversorgung auch in der Lehre Rechnung zu tragen, wird mit der neuen Approbationsordnung für Ärzt:innen das Praktische Jahr (PJ) in vier Quartale geteilt, von denen eines im ambulanten Sektor stattfinden soll. Um entsprechende Lehrpraxen zu gewinnen und zu qualifizieren ist es sinnvoll, die Präferenzen Studierender hinsichtlich der Fächerwahl zu kennen.

Medizinstudierende im zehnten Semester am UKJ werden seit 2019 dazu befragt („Für welches ambulante Fach würden Sie sich als Wahlquartal im PJ entscheiden?“). Im Jahr 2019 gaben knapp 30 % an, sich in dem (noch hypothetischen) ambulanten PJ-Wahlquartal für das Fach Allgemeinmedizin zu entscheiden, am zweit- und dritthäufigsten wurden die Fächer Pädiatrie und Anästhesiologie angegeben.

Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin (5/2020) veröffentlicht, einzusehen hier.

Projektteam:

Zusammen ins Land - Blockpraktikum Allgemeinmedizin

"Zusammen ins Land" im Blockpraktikum Allgemeinmedizin

... ist ein Angebot für Medizinstudierende, die ihr 8 tägiges Blockpraktikum Allgemeinmedizin in einer qualifizierten, hausärztlichen Lehrpraxis im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Juli in einer kleinstädtisch bzw. ländlich geprägten Region in Thüringen absolvieren. Zwei bis vier Studierende verbringen diese Zeit in Ihrer Region und bekommen für die Dauer des Praktikums eine kostenfreie Unterkunft gestellt.

In diesen Praktika gewinnen die Medizinstudierenden Einblicke in ärztliches Arbeiten und ins Leben in einer kleinstädtisch bzw. ländlich geprägten Region Thüringens.

Flyer Download

Was ist das Ziel?

- Studierende lernen Hausarztmedizin in Ihrer Region hautnah kennen, gewinnen Einblick in ärztliches Arbeiten in kleinstädtisch bzw. ländlich geprägten Regionen.

- Vor Ort finden sich Beteiligte zusammen bspw. aus Kommune, Gesundheitswesen, Unternehmen etc., um mittelfristig Möglichkeiten für Unterbringung der Studierenden aufzubauen.

- Über das Blockpraktikum Allgemeinmedizin hinaus können ggf. auch Studierende für Famulaturen, Praktisches Jahr etc. aufgenommen werden.

Wir suchen Partner vor Ort ...

- Kommunen, Unternehmen, Institutionen etc., für

- Organisation von Unterbringung und Logistik

- finanziell Unterstützung

- Lehrpraxen für die Ausbildung vor Ort (8 Tage lang Blockpratikum Allgemeinmedizin, von Mitte Mai bis Juli)

Ihre Vorteile:

Medizinische Nachwuchsgewinnung in Ihrer Region!

2025 - teilnehmende Regionen

Amt Creuzburg/Mihla

Eisenach

Gotha

Nordhausen

Sondershausen

Streufdorf/Heldburg

Suhl

Weida

Weitere Informationen zum Blockpraktikum und den einzelnen Regionen finden Sie hier.

Interesse?

Anfragen richten Sie bitte an:

Prof. Dr. Jutta Bleidorn

Carolin Kathner-Schaffert

Tel.: 03641/ 9-395801

Institut für Allgemeinmedizin

Bachstr. 18

07743 Jena

Homepage: www.uniklinik-jena.de/allgemeinmedizin/PartnerZusammenInsLand

Förderung

In 2025/2026 bauen wir Strukturen gemeinsam mit Ihnen vor Ort auf. Für diese Zeit wird das Projekt im Rahmen des Strategie- und Innovationsfond des Universitätsklinikum Jena gefördert.

P

POCT-ambulantPOCT-ambulant

Point-of-Care-Tests (POCTs, Patientennahe Sofortdiagnostik) bezeichnen Testverfahren, welche patientennah ohne großen apparativen Aufwand direkt in der Arztpraxis durchgeführt werden. Im Gegensatz zu klassischen im Labor durchgeführten Untersuchungen liefern POCTs noch während des Arzt-Patienten-Kontakts Ergebnisse, die somit unmittelbar das Patient:innenmanagement beeinflussen können. Im Projekt POCT-ambulant wird ein strukturiertes und systematisches Programm zur Beurteilung des klinischen Bedarfes und Patient:innennutzens von POCTs im ambulanten Versorgungsbereich entwickelt. Als klinisches Begleitforschungsprojekt wird ein aktiver, regionaler Forschungs-Entwicklungs-Praxis-Dialog aufgebaut, welcher die POCT-Anwender:innen (niedergelassene Ärzt:innen und Patient:innen) mit Entwickler:innen und Forschenden vernetzt. Dadurch sollen Erfahrungen und Bedarfe aus der Praxis frühzeitig in die Forschung und Entwicklung von POCTs einfließen.

POCT ambulant wird im Rahmen des InfectoGnostics Forschungscampus Jena vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Förderkennzeichen: 13GW0461

Weitere Infos zum Projekt finden Sie unter https://www.infectognostics.de/forschung/projekte/poct-ambulant

Link zum Projektfilm

Teilprojekte

- Etablierung eines konstruktiven Forschungs-Entwicklungs-Praxis-Dialogs mit dem Ziel, Erfahrungen und Erwartungen der Anwender:innen (Ärzt:innen und Patient:innen), Forschenden und Hersteller:innen sowie den klinischen Bedarf, Machbarkeit im Praxisalltag, Implementierung und Kosteneffektivität von POCTs zu analysieren

- Prozessanalyse und Querschnitterhebung (Befragung) zur gegenwärtigen Nutzung von POCTs (Häufigkeit, Anwendungsgebiete, Chancen, Barrieren, etc.), einschließlich einer Erhebung der Patient:innenperspektive durch qualitative Interviews

- (Pilot)-Effektivitätsstudie zu POCTs bei Atemwegs- und/oder Harnwegsinfekten

Projektteam

T

TelMedTHTelemedizin in der ambulanten Versorgung Thüringens (TelMedTH)

Förderer: Strategie- und Innovationsfonds des Universitätsklinikums Jena

Hintergrund und Studienziel

Telemedizinische Leistungen werden in der ambulanten Versorgung bislang vorrangig im psychotherapeutischen Bereich eingesetzt. Die zunehmende Verbreitung telemedizinischer Verfahren lässt sich dabei nicht ausschließlich auf die COVID-19-Pandemie oder veränderte gesetzliche Bedinungen zurückführen, sondern weist auf eine allgemein gestiegene Akzeptanz sowohl beim medizinischen Fachpersonal als auch in der Bevölkerung hin. Trotz dieser Entwicklung ist bislang wenig darüber bekannt, welche Faktoren auf Ebene der Leistungserbringenden, der Praxisstrukturen oder der Patientinnen und Patienten die Nutzung telemedizinischer Angebote in der übrigen ambulanten Versorgung beeinflussen. Auch regionale Unterschiede in der Anwendung sowie die zeitlichen Auswirkungen der Pandemie, insbesondere im Raum Thüringen, sind bisher unzureichend erforscht.

Im Rahmen einer vom Strategie- und Innovationsfonds des Universitätsklinikums Jena geförderten Case Study am Zentrum für Versorgungsforschung wird daher die Nutzung von Telemedizin in der vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Versorgung im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens umfassend untersucht. Der Fokus der Studie liegt auf:

- der Häufigkeit und Veränderung der Nutzung telemedizinischer Leistungen im Zeitraum von 2019 bis 2024,

- relevanten Einflussfaktoren auf Seiten der Leistungserbringenden, der Praxen, der Patientinnen und Patienten sowie der jeweiligen Region,

- der Entwicklung des Nutzungsverhaltens im zeitlichen Verlauf (z.B. im Kontext der COVID-19-Pandemie)

Neben psychotherapeutischen Leistungen wird insbesondere die hausärztliche Versorgung in die Analyse einbezogen.

Projektteam

- Prof. Dr. Verena Vogt

- Richard Schmidt

- Dr. med Berit Steinacker

- Linda Stowasser

U

UFOUFO - Erfassung unerwünschter Behandlungsfolgen nach Operationen aus Patientenperspektive

Studienziel

Ziel von UFO ist die frühzeitige Erkennung und langfristige Reduktion postoperativer Komplikationen. Dazu entwickelt das Projektteam ein Befragungsinstrument, das unerwünschte Behandlungsfolgen nach Operationen (UFOs) mittels patient-reported outcome measures (PROMs) systematisch erfasst. Dies ermöglicht:

- Einen Vergleich und ein Benchmarking postoperativer Outcomes zwischen ambulanten und stationären Operationen.

- Die Früherkennung von postoperativen Komplikationen, sodass eine gezielte Nachsorge und frühzeitige Intervention möglich werden.

Teilprojekte des Instituts für Allgemeinmedizin

Routinedatenanalyse

Zur Unterstützung des Projekts analysieren wir Abrechnungsdaten der BARMER mit folgenden Zielen:

- Ermittlung häufig durchgeführter ambulante Operationen, um eine fundierte Auswahl der relevanten Operationen für die PROM-Erhebung zu unterstützen.

- Abbildung postoperativer Komplikationen der ausgewählten Operationen über Routinedaten mithilfe von:

- ICD-10-Codes für Komplikationen (z. B. Blutungen, postoperative Infektionen)

- ATC-Codes für Schmerzmittelverordnungen (z. B. Opioide, Antiphlogistika)

- Wiederaufnahmen ins Krankenhaus innerhalb von 30 bis 90 Tagen

- Zusätzliche operative Eingriffe, die auf eine Komplikation hinweisen

- Identifikation patientenspezifischer Faktoren, die mit einem höheren Risiko für Komplikationen verbunden sind.

- Analyse regionaler Unterschiede in den UFO-Raten, um mögliche Qualitätsunterschiede und regionale Muster zu erkennen.

Patientenbeteiligung

Die Perspektiven und Erfahrungen von Patient:innen mit Operationserfahrungen spielen eine zentrale Rolle im Projekt. Das Vorhaben wird daher von einem Patientenbeirat kontinuierlich begleitet. Im Rahmen der Treffen des Patientenbeirats stimmen sich Forscher:innen und Patient:innen gemeinsam über Inhalte, Vorgehensweisen und erzielte Ergebnisse ab. Patient:innen bringen beispielsweise erlebte Symptome einer drohenden Komplikation ein oder berichten über ihre Erfahrungen in der stationären und ambulanten Nachsorge von Operationen. Diese Erkenntnisse fließen in die Entwicklung des Befragungsinstrumentes ein.

Die Patientenbeteiligung im Rahmen des UFO-Projektes ist eingebunden in die Initiative „Gemeinsame Forschung mit Bürger:innen“ des Institutes für Allgemeinmedizin und in den Arbeitskreis „Patientenbeteiligung“ des Zentrum Versorgungsforschung. Darüber hinaus wird über das Lehr- und Forschungspraxennetzwerk RESPoNsE des Instituts für Allgemeinmedizin gemeinsam mit Hausärzt:innen eruiert, wie das entwickelte Befragungsinstrument in die Nachsorge eingebunden werden kann.

Sie möchten sich als Patient:in oder Haus:ärztin am Projekt beteiligen oder haben einen Kommentar für uns? Lassen Sie es uns gern wissen. Kontakt:

Projektteam

Konsortialpartner

- Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin (KAI), Universitätsklinikum Jena: apl. Prof. Dr. Winfried Meißner (Projektleitung, Konsortialführung)

- Bundesverband für Ambulantes Operieren e.V. (BAO)

- BARMER

- Deutsche Gesellschaft für Anäesthesiologie und Intensivmedizin (DGAI)

- Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV)

Kooperationspartner

- Aktionsbündnis für Patientensicherheit (APS)

W

WATCHWATCH – Mobile WohnortnAhe Versorgung zur Steuerung der sektorübergreifenden Therapie bei Post-COVID-19 in THüringen

Förderzeitraum: 07/2023-08/2026

Förderkennzeichen: 01NVF22114

Studienziel

Ziel von WATCH ist es, eine neue Versorgungsform für Patientinnen und Patienten mit Post-COVID insbesondere im ländlichen Raum zu entwickeln, durch die Symptome verbessert und mehr soziale Teilhabe ermöglicht werden sollen. In einer mobilen Post-COVID Ambulanz (PoCO-Bus) findet eine wohnortnahe Untersuchung der Betroffenen statt, an die sich eine umfassende telemedizinische Intervention anschließt. Insgesamt zwölf Wochen lang absolvieren die Studienteilnehmenden Trainingseinheiten zu Konzentration und Aufmerksamkeit (Modul BRAIN), gestufte Rehabilitations-Sportprogramme (Modul BODY) und verhaltenstherapeutische Therapieangebote (Modul SOUL). Weitere Informationen sind hier zu finden.

Teilprojekte des Instituts für Allgemeinmedizin

Arbeitspaket: Prozessevaluation aus ärztlicher Perspektive

Dieser Teil der Prozessevaluation zielt darauf ab, die hausärztliche Perspektive hinsichtlich Machbarkeit, Nutzen und Akzeptanz der Intervention zu erfassen. Dazu werden sowohl qualitative als auch quantitative Erhebungen durchgeführt.

Zu Beginn der Interventionsphase erfolgt eine Befragung der teilnehmenden Hausärztinnen und Hausärzte mittels Leitfadeninterviews. So können erste Erfahrungen mit den Projektprozessen erfasst, Barrieren und Facilitatoren für den Einschluss von Patienten identifiziert sowie (Kommunikations-)Prozesse im weiteren Projektverlauf angepasst werden. Die Ergebnisse der Interviews werden zudem genutzt, einen Fragebogen zur quantitativen Erhebung der Zufriedenheit, Machbarkeit und Akzeptanz zu entwickeln. Dieser wird am Ende des Interventionszeitraumes zur Abschlussevaluation allen am WATCH-Projekt teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten ausgehändigt. Die Ergebnisse dienen zur Vorbereitung der Verstetigung der neuen Versorgungsform.

Projektteam:

Miriam Pfeiffer

Prof. Dr. Jutta Bleidorn

Arbeitspaket: GKV-Routinedaten-basierte gesundheitsökonomische Evaluation

Die gesundheitsökonomische Evaluation der neuen Versorgungsform WATCH bildet eine wichtige Ergänzung zur Evaluation der klinischen Wirksamkeit, welche an der Martin‐Luther-Universität Halle‐Wittenberg erfolgt. Sie schließt an den Leitgedanken an, dass mit frühzeitigen, strukturierten Interventionen die körperlichen, kognitiven und psychischen Symptome der Studienteilnehmenden verbessert, die Chancen auf eine vollständige Genesung erhöht und die Chronifizierungswahrscheinlichkeit vermindert werden können. Die gesundheitsökonomische Evaluation beruht maßgeblich auf Routinedaten von drei am Projekt beteiligten Krankenkassen und soll folgende Fragen beantworten:

(1) Werden die Leistungsausgaben durch die Intervention reduziert?

(2) Wird die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage durch die Intervention reduziert?

Die Ergebnisse der gesundheitsökonomischen Evaluation sollen eine der Grundlagen für die Entscheidung des G-BA zur Überführung der Versorgungsform in die Regelversorgung bilden.

Projektteam:

Dr. Franziska Meißner

PD Dr. Antje Freytag

Kooperationspartner

- AOK PLUS, BARMER, Techniker Krankenkasse

- Deutsche Stiftung für chronisch Kranke

- Kassenärztliche Vereinigung Thüringen

- Friedrich‐Schiller‐Universität Jena

- Technische Universität Dresden

- Martin‐Luther-Universität Halle‐Wittenberg

Aktuelles & Ergebnisse

UKJ- Pressemitteilung vom 12.11.24

"Ein Jahr rollende Post-COVID-Ambulanz Thüringen: Erste Erkenntnisse liegen vor"

Noch immer großer Behandlungsbedarf bei Post-COVID-Patienten